|

| |

|

|

|

|

Une carte pour visualiser l’énergie dans le cerveau |

|

|

| |

|

| |

Une carte pour visualiser l’énergie dans le cerveau

26.03.2025, par Laure Cailloce

Temps de lecture : 7 minutes

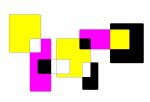

Cartographie des mitochondries dans le cerveau. En jaune, les zones moins denses en mitochondries, en rouge, les plus denses.

Michel Thiebaut de Schotten

Partager

La première cartographie des mitochondries du cerveau vient d’être dévoilée. Un pas de plus dans la compréhension de ces structures qui fournissent leur énergie aux cellules cérébrales et sont impliquées dans diverses pathologies, dont les maladies mitochondriales, diagnostiquées depuis une dizaine d’années.

La publication aurait pu facilement passer sous les radars du commun des mortels. Mais elle se trouve être publiée dans la prestigieuse revue Nature1. La première cartographie des mitochondries du cerveau vient d’être dévoilée par une équipe de chercheurs franco-américaine. Et c’est un petit bouleversement.

Pour lire la suite consulter le LIEN

DOCUMENT cnrs LIEN

|

| |

|

| |

|

|

|

Le vieillissement de la perception visuelle modifie-t-il le sens de l’orientation ? |

|

|

| |

|

| |

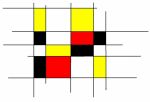

Le vieillissement de la perception visuelle modifie-t-il le sens de l’orientation ?

PUBLIÉ LE : 25/01/2021 TEMPS DE LECTURE : 3 MIN ACTUALITÉ, SCIENCE

Si les personnes âgées ont souvent plus de mal à s’orienter, ce n’est pas seulement en raison de troubles de la mémoire ou de l’attention. Leurs capacités d’intégration des informations visuelles semblent aussi impliquées...

Les personnes âgées ont souvent plus de difficultés à s’orienter dans un environnement peu familier que les jeunes. La plupart des travaux menés pour comprendre l’origine de ce phénomène se sont penchés sur les capacités de planification, de mémoire ou d’attention, mais peu ont évalué l’implication du vieillissement du système de traitement des informations visuelles. Afin d’y remédier, des chercheurs ont comparé, dans un environnement virtuel, les performances de navigation spatiale de sujets âgés à celles de sujets jeunes. Ils ont en outre utilisé l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pour en savoir plus sur les régions cérébrales mises en jeu dans les deux groupes d’individus. Leurs travaux montrent que la capacité à traiter les informations visuelles fines relatives à l’environnement, en d’autres termes les détails, diminue avec le vieillissement. En revanche, les plus âgés activent plus intensément une région du cerveau qui joue un rôle dans le traitement des informations plus globales de notre environnement, comme sa géométrie.

Pour lire la suite, consulter le LIEN

DOCUMENT inserm LIEN

|

| |

|

| |

|

|

|

Vers une meilleure compréhension des mécanismes de transmission des virus Zika et de la dengue |

|

|

| |

|

| |

Vers une meilleure compréhension des mécanismes de transmission des virus Zika et de la dengue

25 Jan 2023 | Par Inserm (Salle de presse) | Immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie

Le moustique Aedes aegypti est le vecteur principal de la dengue, de l’infection à virus Zika, du chikungunya et de la fièvre jaune. © Adobe Stock

Les moustiques Aedes sont les principaux vecteurs du virus de la dengue et d’autres arbovirus, dont le virus Zika, pour lesquels nous ne disposons à l’heure actuelle ni de vaccin, ni de traitement antiviral. La compréhension des facteurs qui influent sur la transmission des arbovirus des moustiques aux humains est donc une priorité car elle pourrait guider la mise en œuvre de mesures de santé publique susceptibles de limiter, voire même de prévenir les épidémies. Dans une nouvelle étude, une équipe de chercheurs et chercheuses de l’Inserm, du CNRS et de l’Université de Strasbourg à l’Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire, en collaboration avec l’Université Fédérale du Minas Gerais au Brésil, ont décrit l’ensemble des virus (le virome) présents chez 800 moustiques collectés dans 6 pays, sur 4 continents. Les scientifiques montrent que sur les 12 virus identifiés, deux d’entre eux n’infectent pas les humains mais augmentent le potentiel de transmission des virus de la dengue et du Zika. Le mécanisme impliqué révèle l’existence d’un nouveau facteur cellulaire détourné par les arbovirus dans les moustiques. Ces résultats font l’objet d’une publication dans la revue Nature Microbiology.

La dengue est la maladie infectieuse virale transmise par les moustiques dont la fréquence augmente le plus rapidement dans le monde, causant actuellement 400 millions de nouvelles infections chaque année. Cette augmentation des cas de dengue, mais aussi d’autres maladies causées par des virus transmis par les moustiques (« arthropod-borne viruses » ou arbovirus), comme le Chikungunya et le Zika, reflète l’expansion géographique des principaux moustiques vecteurs, Aedes aegypti et A. albopictus, notamment en raison de la globalisation des échanges et du changement climatique.

La surveillance virologique des moustiques Aedes adultes par analyse métagénomique[1] peut conduire à une identification précoce des arbovirus circulants et contribuer ainsi à améliorer les mesures de santé publique. Outre les arbovirus, ces méthodes de surveillance ont permis d’identifier, chez les moustiques Aedes, un grand nombre de virus spécifiques aux insectes. Bien que n’infectant pas les mammifères, ces virus sont susceptibles d’avoir un impact sur la dynamique de transmission des arbovirus à l’humain.

C’est dans ce contexte que s’inscrivent les travaux d’une équipe de scientifiques de l’Inserm, du CNRS et de l’Université de Strasbourg qui a entrepris la caractérisation du virome global des moustiques Aedes à l’échelle de la planète.

En utilisant une technique de séquençage à haut débit de l’ARN[2], couplée à une analyse bio-informatique selon une méthode mise au point dans leur laboratoire, les chercheurs ont réalisé un état des lieux des virus présents chez les moustiques Aedes à travers le monde. Ils se sont appuyés sur un réseau de collaborateurs, la plupart participant au consortium européen ZIKAlliance[3], pour collecter plus de 800 moustiques sur 12 sites différents dans 6 pays sur 4 continents. Ceci leur a permis d’identifier 12 virus circulants, présents chez ces moustiques, dont 5 n’avaient pas encore été décrits jusqu’ici.

Pour lire la suite , consulter le LIEN.

DOCUMENT inserm LIEN

|

| |

|

| |

|

|

|

Arbovirus : faire face à la menace en métropole |

|

|

| |

|

| |

Arbovirus : faire face à la menace en métropole

PUBLIÉ LE : 03/07/2023 TEMPS DE LECTURE : 6 MIN ACTUALITÉ, SCIENCE

En avril 2023, un avis du Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (Covars) a alerté sur l’augmentation du risque d’épidémies de dengue, de Zika et de chikungunya en France métropolitaine, en lien avec le changement climatique. Quelle est la situation actuelle ? Quelle évolution probable ? Et que peut faire la recherche biomédicale, notamment celle menée à l’Inserm, pour faire face à cette menace ? Éléments de réponse.

Un article à retrouver dans le magazine de l’Inserm n°57

« Au cours des prochains étés », la France pourrait connaître des flambées de dengue, de Zika et de chikungunya, prévient le Covars. Or, souligne le comité d’experts, la métropole n’est pas suffisamment préparée à faire face à ce risque sanitaire, « les capacités de gestion, de prévention et d’anticipation y requérant un renforcement important et rapide ». Heureusement, « grâce à l’expérience de ses territoires ultra-marins déjà confrontés à ces risques, la France a une expertise concrète dans ce domaine, contrairement à la majorité des pays européens. De plus, nous avons la chance d’avoir une communauté de recherche sur ce sujet qui est bien structurée », contrebalance Xavier de Lamballerie, corédacteur de l’avis du Covars et codirecteur du réseau interdisciplinaire français Arbo-France, dédié à la recherche sur les arbovirus. Ceux-ci correspondent à une large famille de virus véhiculés par des insectes et d’autres arthropodes qui se nourrissent du sang d’animaux (moustiques, tiques…). Les agents de la dengue, du Zika et du chikungunya appartiennent à cette famille.Arbovirus : faire face à la menace en métropole

PUBLIÉ LE : 03/07/2023 TEMPS DE LECTURE : 6 MIN ACTUALITÉ, SCIENCE

En avril 2023, un avis du Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (Covars) a alerté sur l’augmentation du risque d’épidémies de dengue, de Zika et de chikungunya en France métropolitaine, en lien avec le changement climatique. Quelle est la situation actuelle ? Quelle évolution probable ? Et que peut faire la recherche biomédicale, notamment celle menée à l’Inserm, pour faire face à cette menace ? Éléments de réponse.

Un article à retrouver dans le magazine de l’Inserm n°57

« Au cours des prochains étés », la France pourrait connaître des flambées de dengue, de Zika et de chikungunya, prévient le Covars. Or, souligne le comité d’experts, la métropole n’est pas suffisamment préparée à faire face à ce risque sanitaire, « les capacités de gestion, de prévention et d’anticipation y requérant un renforcement important et rapide ». Heureusement, « grâce à l’expérience de ses territoires ultra-marins déjà confrontés à ces risques, la France a une expertise concrète dans ce domaine, contrairement à la majorité des pays européens. De plus, nous avons la chance d’avoir une communauté de recherche sur ce sujet qui est bien structurée », contrebalance Xavier de Lamballerie, corédacteur de l’avis du Covars et codirecteur du réseau interdisciplinaire français Arbo-France, dédié à la recherche sur les arbovirus. Ceux-ci correspondent à une large famille de virus véhiculés par des insectes et d’autres arthropodes qui se nourrissent du sang d’animaux (moustiques, tiques…). Les agents de la dengue, du Zika et du chikungunya appartiennent à cette famille.

Pour lire la suite , consulter le LIEN.

DOCUMENT inserm LIEN |

| |

|

| |

|

| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ] - Suivante |

|

|

| |

|

| |

|