|

| |

|

|

|

|

la couleur des chats génétiquement expliquée |

|

|

| |

|

| |

CHATS

Journée internationale du chat noir : la couleur des chats génétiquement expliquée

Par Morgane Kergoat le 14.02.2015 à 19h00, mis à jour le 17.08.2018 à 16h01

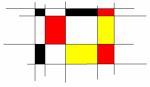

Noir mais aussi roux, tigré, tricolore, écaille de tortue... la palette de couleurs possibles pour une robe de chat a pour origine une douzaine de gènes. Voici les principaux.

© GERARD LACZ / REX FEATU/REX/SIPA

A l'occasion de la Journée internationale du chat noir, interrogeons-nous un instant sur la couleur de la robe de ces félins et sur la douzaine de gènes qui la caractérise. Chacun de ces gènes a une incidence sur la pigmentation du poil de l'animal. Et plusieurs d'entre eux peuvent se combiner ensemble. Voici les principaux. Le premier est le gène A (gène agouti). Il est responsable du "tiquetage" : s'il est activé, le pelage du chat présentera des tigrures, s'il ne l'est pas, son poil sera uni. De fait, lorsque le gène A s'exprime, le pigment du poil, la mélanine, est sécrété de façon discontinue : le poil comporte alors des zones plus sombres que d'autres, ce qui est à l'origine des bandes foncées (beaucoup de mélanine) et d'autres plus claires (peu de mélanine).

La malédiction du chat noir

Le second gène, le gène B (pour Black), est responsable des robes noire, chocolat et cannelle. Il existe en effet sous trois "versions", appelées allèles, qui correspondent à trois types de coloration du poil. La première, l'allèle B, implique la formation de grosses sphères remplies de mélanine. Le poil est donc quasiment entièrement recouvert de pigment : le chat est noir. La deuxième version, l'allèle b, induit la formation de "poches" de mélanine plus petites et ovales. La coloration brune est moins importante : le chat est chocolat. Enfin, dans la troisième version, l'allèle b1, le poil ne comporte que de très petits granules de pigment. Il apparaît donc quasiment de sa couleur "naturelle", celle de la kératine, une protéine très rigide qui constitue le poil, mais aussi les griffes. Chaque chat dispose de deux allèles pour le gène B. L'allèle B étant dominant, tout individu qui en possède au moins un sera obligatoirement noir. Ce qui explique le grand nombre de chats noirs.

Des femelles rousses et brunes à la fois

Le troisième gène, le gène O, est à l'origine des robes rousses. S'il est activé, la mélanine ne se présente plus sous sa forme habituelle, un pigment brun appelé eumélanine, mais sous sa deuxième forme : la phéomélanine, un pigment roux orangé. Or, le gène O se trouve sur le chromosome sexuel X. Ainsi, un chat mâle (dont les chromosomes sexuels sont X et Y) sera roux si son chromosome X comporte la version activée du gène O. Tandis qu'une femelle (XX) pourra être entièrement rousse si ses deux chromosomes X comportent chacun le gène O activé, ou bien elle pourra être rousse et brune à la fois (on appelle cette robe "écaille de tortue" ou "torty") si l'un de ses chromosomes X comporte le gène O activé et l'autre non.

Couleurs pastel

Comme chez les chevaux, les chats peuvent également avoir des gènes qui, lorsqu'ils s'expriment, "diluent" la couleur de base de leur robe. Le noir ''dilué'' donne le gris, le brun chocolat donne le "bleu" (le gris des Chartreux) ou le ''lavande'', le cannelle donne le ''faon'' ou ''fawn'', le roux donne le ''crême''... Pour être exprimé, ce gène de dilution (D) doit comporter sa version activée, l'allèle d, en double exemplaire. Outre le gène D, un autre gène peut être à l'origine d'une certaine blondeur. Il s'agit du gène C, dit de coloration du corps. Ce gène influe sur l'enzyme, la tyrosinase, qui fabrique la mélanine. Lorsque cette enzyme fonctionne bien, la mélanine est produite en grande quantité : le chat a une couleur soutenue et répartie de façon égale sur tout le corps. À l'inverse quand cette enzyme ne fonctionne absolument pas, l'animal est albinos (blanc aux yeux rouges). Mais il existe des degrés intermédiaires. La mélanine est produite en faible quantité : le chat est blond et ses yeux sont bleus. Par ailleurs, la tyrosinase peut être particulièrement sensible à la chaleur : elle ne produit alors de pigment que dans les parties du corps les plus froides (pieds, nez, yeux, queue). C'est la fameuse "color point" du chat siamois.

Dessins et marques blanches

Enfin, le gène S, pour "spot blanc", est responsable des marques blanches qui marbrent, parfois très élégamment, nos félins de compagnie. C'est le cas notamment du joli cœur dessiné sous le menton du chat de la photo ci-dessus. La position, l'abondance et la grosseur de ces plages blanches sont sous le contrôle de plusieurs gènes et varient d'un individu à l'autre. Certains chats n'ont qu'un ''spot blanc'', tandis que d'autres en ont tellement qu'ils sont presque entièrement blancs ! Heureusement, tous les goûts sont dans la nature et chacun est persuadé d'avoir le chat le plus beau du monde.

DOCUMENT sciences et avenir.fr LIEN |

| |

|

| |

|

|

|

La revanche des bactériophages sur CRISPR-Cas9 |

|

|

| |

|

| |

La revanche des bactériophages sur CRISPR-Cas9

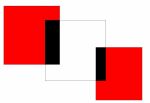

mardi 31 juillet 2018

CRISPR-Cas9 - système immunitaire bactérien détourné pour l’édition de génomes - peut être inactivé par des protéines de bactériophages, les anti-CRISPR (Acrs). Une nouvelle famille d’Acrs (AcrIIA6) a été identifiée à partir de bactériophages résistants à CRISPR-Cas9 de Streptococcus thermophilus. Ces Acrs permettent aussi de réguler l’édition de gènes dans des cellules humaines. Les AcrIIA6 présentent un repliement 3D original et leur étude structure-fonction est essentielle pour comprendre leur mode d’action et développer des outils biotechnologiques. Ce travail est publié dans la revue Nature Communication.

Les bactéries sont dotées de nombreux systèmes de défense pour contrer les attaques constantes de virus, aussi appelés bactériophages. En l’occurrence, le système immunitaire CRISPR-Cas9 permet de constituer une mémoire des infections passées en intégrant dans le chromosome bactérien des fragments d’ADN viral, qui seront utilisés lors d’attaques ultérieures pour diriger Cas9 (dont la fonction est de dégrader l’ADN) spécifiquement contre le génome viral à détruire. Le système CRISPR-Cas9 a été détourné de sa fonction originelle pour mettre au point un puissant et prometteur outil biotechnologique d’édition de gènes.

Cette dégradation ciblée de l’ADN des bactériophages limite leur propagation. Il va sans dire que les bactériophages, qui sont les entités biologiques les plus abondantes de la planète, ont développé des systèmes de contre-attaque leur permettant de contourner les défenses bactériennes et de prospérer. Récemment, diverses protéines anti-CRISPR, ou Acrs, qui inactivent CRISPR-Cas9 ont été identifiées. Ces Acrs sont très diverses, largement répandues et ne ressemblent à aucune autre protéine connue.

Les mécanismes d’action des Acrs sont encore peu décrits. Comprendre leur fonctionnement au niveau moléculaire est essentiel pour approfondir notre connaissance des interactions entre les bactéries et leurs prédateurs, et pour permettre de mieux contrôler les techniques de modification de gènes. Dans ce contexte, une collaboration entre des laboratoires de recherche académiques et industriels a identifié une nouvelle famille d’Acrs, AcrIIA6, à partir de bactériophages résistants à l’immunité CRISPR-Cas9 de Streptococcus thermophilus. Les AcrIIA6 sont largement répandus chez les bactériophages streptococcaux (33% de ces phages possèdent une AcrIIA6) et présentent une étonnante diversité de séquence (48 allèles différents parmi 90 bactériophages). Ces AcrIIA6 inhibent l’activité de St1Cas9 dans le cadre de la réponse immunitaire bactérienne. Ils inactivent également le processus d’édition des génomes dans les cellules humaines.

La structure cristallographique d’une AcrIIA6 révèle un repliement tridimensionnel original et montre que ces protéines agissent sous forme de dimères. La caractérisation biochimique et structurale des interactions entre les AcrIIA6 et leur cible moléculaire est la prochaine étape dans le processus de décryptage du mode de fonctionnement de ces protéines.

Figure : Les protéines anti-CRISPR AcrIIA6 de bactériophages streptococcaux sont un moyen de défense contre l’immunité bactérienne CRISPR-Cas9.

© Adeline Goulet et Christian Cambillau

Références :

* Widespread anti-CRISPR proteins in virulent bacteriophages inhibit a range of Cas9 proteins.

Hynes AP, Rousseau GM, Agudelo D, Goulet A, Amigues B, Loehr J, Romero DA, Fremaux C, Horvath P, Doyon Y, Cambillau C, Moineau S.

Nat Commun. 2018 Jul 25;9(1):2919. doi: 10.1038/s41467-018-05092-w.

Contacts :

* Adeline Goulet

Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques

UMR7257 (CNRS / Aix-Marseille Université)

163 avenue de Luminy

13288 MARSEILLE Cedex09

DOCUMENT CNRS LIEN

|

| |

|

| |

|

|

|

L'ADN : DÃCHIFFRER POUR MIEUX COMPRENDRE LE VIVANT |

|

|

| |

|

| |

L'ADN : DÉCHIFFRER POUR MIEUX COMPRENDRE LE VIVANT

L'émergence d'outils et de disciplines

L'évolution des technologies a été fulgurante. Dans les années 1990, il a fallu 13 ans pour séquencer les 3,3 milliards de bases du génome humain alors qu'aujourd'hui, une vingtaine de séquenceurs utilisés en simultané permettent de le faire en 15 minutes. Rapidité, faible coût et surtout faible quantité d'ADN requise ouvrent le champ à de nouvelles applications, notamment dans l'épigénétique et le diagnostic médical.

LE SÉQUENÇAGE

Des révolutions technologiques

En 40 ans, le séquençage a connu de vraies révolutions technologiques grâce aux avancées en physique, chimie et aux nanotechnologies. L'activité, coûteuse à ses débuts, a développé une organisation de type industriel et optimise les rendements grâce à des séquenceurs automatiques. Les dépôts d'échantillons se faisaient à la main sur les premiers séquenceurs à gel. Aujourd'hui, un séquenceur (destiné à analyser des génomes autres qu'humains) est intégré dans une clef USB et s'acquiert pour moins de 1 000 euros. La première technique largement utilisée dès 1977 a été la méthode Sanger, du nom du double prix Nobel de chimie qui l'a mise au point. À partir de 2005, apparaissent de nouvelles technologies de séquençage dites de 2e génération, tel que le pyroséquençage. Des millions de molécules, toutes issues du même échantillon, sont traitées en même temps ; c'est l'heure du séquençage haut débit ! Bien qu'elles aient toutes des spécificités très différentes, trois phases les caractérisent. La première, la préparation d'une collection d'ADN d'intérêt. La deuxième : l'amplification de l'ensemble des fragments afin de générer un signal suffisant pour que le séquenceur le détecte. Et enfin la phase de séquençage elle-même : pendant la synthèse du brin complémentaire, un signal est généré à chaque fois qu'un nouveau nucléotide est incorporé. Inconvénient : les séquences sont plus courtes et le taux d'erreur plus élevé que précédemment ; ce problème est aujourd'hui résolu sur les séquenceurs de dernière génération.

Les années 2010 voient se développer de nouvelles plateformes, dites de 3e génération. Ces appareils sont si sensibles qu’ils sont capables de séquencer une seule molécule d’ADN en quelques dizaines de minutes ! La dernière innovation présente un avantage majeur : pas besoin de répliquer l'ADN ni d'utiliser de fluorochromes, substance chimique capable d'émettre de la lumière par fluorescence. Sous la forme d’une puce dotée de nanopores (des canaux qui traversent une membrane), la machine capte directement les signaux électriques de chaque base d'ADN qui traverse le canal et permet de séquencer en un temps record. Cette méthode est pour l’instant réservée à de petits génomes, pas au génome humain.

Reportage

La course aux génomes

La quête des gènes débute dans les années 1970. Lire la séquence de l’ADN devient indispensable pour les étudier, comprendre leur fonction et déceler les mutations responsables de maladies. Objectif ultime : déchiffrer les quelques 3,3 milliards de bases (3 300 Mb) du génome humain. Le projet est aussi ambitieux et presque aussi fou que celui d’envoyer un homme sur la Lune ! Les chercheurs commencent par de petits génomes. En 1995, le premier séquencé et publié est celui d’Haemophilus influenzae (1,8 Mb), une bactérie responsable de la méningite chez l’enfant. Suivra en 1996 celui d’un génome eucaryote unicellulaire, la levure Saccharomyces cerevisiae (12,5 Mb). Puis ce sera le tour du ver Caenorhabditis elegans (97 Mb) en 1998.

En 30 ans, les séquenceurs ont vu leur capacité augmenter d'un facteur 100 millions !

Quant au projet "Human genome", il démarre officiellement en 1989, pour une durée prévue de 15 ans et un budget global estimé à 3 milliards de dollars. Plus de 20 laboratoires de 7 pays différents sont impliqués. Les deux plus importants sont le Sanger Center (Grande-Bretagne) et le Whitehead Institute (États-Unis). En 1997, la France s'équipe d'une plateforme nationale, le Genoscope, et prend en charge le chromosome 14. La version complète de la séquence du génome humain sera publiée en avril 2003, avec plusieurs années d'avance (les chercheurs la complètent encore aujourd'hui). La course aux génomes continue : en août 2016, la base de données génomique internationale, en libre accès sur le site Gold (Genome On Line Database), faisait état de 13 647 organismes séquencés et publiés.

LA GÉNOMIQUE FONCTIONNELLE

La quête des gènes ressemble souvent à une pêche miraculeuse ! Une fois détectés et annotés, leur fonction reste à vérifier et les conditions de leur expression à découvrir. C'est là que la génomique structurelle atteint ses limites et que la génomique fonctionnelle prend le relais.

Cette dernière dresse un inventaire qualitatif et quantitatif sur deux niveaux : le transcriptome et le protéome. Le premier désigne l’ensemble des transcrits (ARNm) et le deuxième l’ensemble des protéines fabriquées. Alors que le génome est unique pour un organisme donné, il existe autant de transcriptomes et de protéomes que de stades de développement cellulaire ! Grâce aux nouvelles technologies de séquençage, l’étude de l’ensemble des transcrits permet non seulement de réaliser un catalogue des gènes exprimés mais aussi de quantifier l’expression des gènes et de déterminer la structure de chaque transcrit à un moment donné. Une deuxième technologie, les puces à ADN, permet aussi d’étudier le transcriptome par l’observation simultanée de l’expression de plusieurs milliers de gènes dans une cellule ou un tissu donné. L’analyse d’un transcriptome peut, par exemple, indiquer le stade de développement d’un cancer et permettre ainsi d’adapter au mieux le traitement du patient.

LE GÉNOTYPAGE : Le génotypage cherche les différences dans la séquence des génomes d'individus d'une même espèce. Ces différences constituent des " marqueurs génétiques ". Pour les trouver, le génotypage fait appel à trois technologies différentes ; le séquençage, les puces à ADN et la spectrométrie de masse. Les marqueurs potentiellement intéressants sont ceux qui se transmettent au sein d'une famille de la même manière et en même temps que le gène impliqué dans une maladie. Les études génétiques à haut débit consistent à analyser des centaines de milliers de ces marqueurs sur des milliers d'individus afin d'identifier et localiser les gènes prédisposant à des pathologies

LA MÉTAGÉNOMIQUE

Les technologies de séquençage permettent aujourd’hui d’appréhender le génome de tous les organismes d’un même écosystème en même temps ; la génomique fait place à la métagénomique.

Le projet international "MetaHIT ”, auquel participe le CEA, a pour objectif d’étudier le génome de l'ensemble des bactéries constituant la flore intestinale humaine. Lourde tâche : le métagénome contient 100 fois plus de gènes que le génome humain et 85 % des bactéries sont encore inconnues. Premier résultat obtenu en mars 2010 : le séquençage de l’ensemble des gènes révèle que chaque individu abrite au moins 170 espèces différentes de bactéries intestinales.

En avril 2011, les chercheurs font une découverte assez inattendue. Ce ne sont pas les 3 signatures bactériennes intestinales identifiées qui sont corrélées à l'origine géographique, à l’âge ou à la masse corporelle des individus mais bien quelques poignées… de gènes bactériens ! La preuve de concept est faite : ces derniers pourront être utilisés comme biomarqueurs pour aider au diagnostic des patients touchés par des maladies comme l’obésité ou la maladie de Crohn. En 2014, une nouvelle approche permet de reconstituer le génome de 238 espèces complètement inconnues. Les chercheurs ont également trouvé plus de 800 relations de dépendance qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement global de cet écosystème intestinal.

L'ÉPIGÉNÉTIQUE

Peut-on tout expliquer par la génétique ? Dès 1942, Conrad Waddington souligne l'incapacité de cette discipline à expliquer le développement embryonnaire. Comment, en effet, expliquer la différence entre une cellule du foie et un neurone alors que toutes renferment le même programme ? Ce généticien désigne l'épigénétique comme le lien entre les caractères observables (phénotypes) et l'ensemble des gènes (génotypes).

Comparons l'organisme à une voiture ; la génétique serait l'établi sur lequel sont exposées toutes les pièces mécaniques et l'épigénétique la chaîne d'assemblage des différents éléments. Ainsi, l'épigénétique jouerait les chefs d'orchestre en indiquant pour chaque gène à quel moment et dans quel tissu il doit s'exprimer. Suite à la découverte des premiers mécanismes épigénétiques qui régulent l'expression des gènes, les chercheurs ont appris à « museler » un gène à des fins thérapeutiques.

Première méthode : par modification des protéines sur lesquelles s'enroule l'ADN. Le gène se compacte et devient alors inaccessible à la transcription ; il ne s'exprime plus. Seconde méthode : inactiver directement son ARNm avec des ARN interférence qui bloquent sa traduction. Depuis les années 1990, de nouvelles molécules associées à la régulation épigénétique sont découvertes. L'ensemble de ces molécules, le plus souvent trouvées dans l'ADN non-codant, forme l'épigénome. Complémentaire de la génétique, l'épigénétique donne une vue plus complète de la machinerie cellulaire et révèle une surprenante complexité dans les régulations de l'expression génique. Elle ouvre des perspectives dans la compréhension et le traitement de nombreuses maladies.

CNRGH et GENOSCOPE - Au sein de l'Institut de biologie François Jacob, ces deux services développent des stratégies et thématiques scientifiques distinctes, sur un socle de ressources technologiques communes. Le Centre national de recherche en génomique humaine (CNRGH) est axé sur la génomique humaine et la recherche translationnelle. Les recherches du Genoscope (aussi appelé Centre national de séquençage) portent sur l'exploration et l'exploitation de la biodiversité génomique et biochimique.

LE PROJET TARA

L'expédition « Tara Oceans » a débuté en septembre 2009. Pour explorer la diversité et évaluer la concentration du plancton, 40 000 prélèvements ont été réalisés. Leur analyse permet d'étudier l'effet du réchauffement climatique sur les systèmes planctoniques et coralliens, ses conséquences sur la vie marine et donc la chaîne alimentaire. Elle aidera à mieux comprendre l'origine de la vie sur Terre. Enfin, le plancton représente une ressource de biomolécules potentiellement intéressante pour la chimie verte, l'énergie ou encore la pharmacie. Le Genoscope est chargé de l'analyse génétique des 2 000 échantillons « protistes » et « virus » ! En mai 2016, la goélette est repartie pour l'expédition « Tara Pacific ».

Objectif : Mieux comprendre la biodiversité des récifs coralliens, leur capacité de résistance, d'adaptation et de résilience face aux changements climatiques et à la pollution et dégradations dues à l'Homme. À bord et à terre, les chercheurs continuent leur travail de séquençage pour établir une base de données de tous les échantillons prélevés.

DOCUMENT cea LIEN

|

| |

|

| |

|

|

|

De la pluripotence à la totipotence |

|

|

| |

|

| |

De la pluripotence à la totipotence

COMMUNIQUÉ | 03 AOÛT 2015 - 17H00 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)

BIOLOGIE CELLULAIRE, DÉVELOPPEMENT ET ÉVOLUTION | GÉNÉTIQUE, GÉNOMIQUE ET BIO-INFORMATIQUE

Alors qu’il est déjà possible d’obtenir in vitro des cellules pluripotentes (capables de générer tous les tissus d’un organisme) à partir de n’importe quelle cellule, les chercheurs de l’équipe de Maria-Elena Torres Padilla, directrice de recherche Inserm au sein de l’IGBMC (CNRS/Université de Strasbourg/Inserm) à Strasbourg sont parvenus pour la première fois à obtenir des cellules dites totipotentes, ayant les mêmes caractéristiques que celles des tous premiers stades embryonnaires, des cellules aux propriétés encore plus intéressantes. Ces résultats obtenus en collaboration avec Juanma Vaquerizas, du Max Planck Institute (Münster, Allemagne) sont publiés le 3 août dans la revue Nature Structural & Molecular Biology.

Juste après la fécondation, aux stades 1 ou 2 cellules, les cellules sont dites « totipotentes », c’est-à-dire capables de produire un embryon entier mais également le placenta et le cordon ombilical qui l’accompagnent. Ensuite, au fil des divisions cellulaires et ce jusqu’au stade blastocyste (près d’une trentaine de cellules), les cellules perdent cette plasticité. Devenues « cellules souches embryonnaires », elles sont encore pluripotentes et en mesure de se différencier en n’importe quel tissu. Elles ne peuvent cependant pas à elles seules donner naissance à un fœtus. La totipotence est donc un état beaucoup plus plastique que la pluripotence. Après le stade blastocyste, les cellules se spécialisent et forment les différents tissus de l’organisme, on parle alors des cellules différenciées.

Depuis quelques années, il est possible de transformer une cellule différenciée en une cellule pluripotente, mais pas en cellule totipotente. Afin de mieux comprendre les raisons pour lesquelles ce « retour » à l’état a totipotent n’était pas accessible, l’équipe de Maria-Elena Torres-Padilla s’est attelée à observer les caractéristiques des cellules totipotentes et à rechercher les facteurs d’induction de cet état.

In vitro, il arrive que des cellules totipotentes apparaissent parmi les cellules pluripotentes ; elles sont qualifiées de « cellules semblables au stade 2 cellules ». Les chercheurs ont donc comparé ces cellules aux cellules de l’embryon précoce afin de trouver leurs caractéristiques communes, différentes des stades pluripotents. Ils ont notamment montré que leur ADN était moins condensé et que l’expression du complexe protéique CAF1 était diminuée dans ces cellules. CAF1, déjà connu pour son rôle dans l’assemblage de la chromatine (état organisé de l’ADN), serait ainsi responsable du maintien de l’état pluripotent en participant à la condensation de l’ADN.

Sur la base de cette hypothèse, les chercheurs sont parvenus à induire un état totipotent en inactivant l’expression de ce complexe, ayant pour effet une reprogrammation de la chromatine dans un état moins condensé

Ces résultats apportent de nouveaux éléments dans la compréhension de la totipotence et laissent entrevoir de prometteuses perspectives en médecine régénérative.

DOCUMENT inserm LIEN |

| |

|

| |

|

| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ] Précédente - Suivante |

|

|

| |

|

| |

|